2018.09.03. “일단 됐고 뭐라도 써라”

사람이 이렇게 모순적이다. 5년 가까이를 글 쓰는 직업을 갖고 살았고, 아마도 앞으로도 글 쓰는 일을 하면서 살 확률이 높은 사람이, 평소에는 글 쓰는 게 이렇게 싫다. 엄밀하게 말한다면 싫다기보단 ‘굳이 써야 할 이유를 모르겠다’거나 ‘귀찮다’에 가깝다. 왤까? 그냥 인생이 귀찮은 사람이라서 그런 것 아닐까?

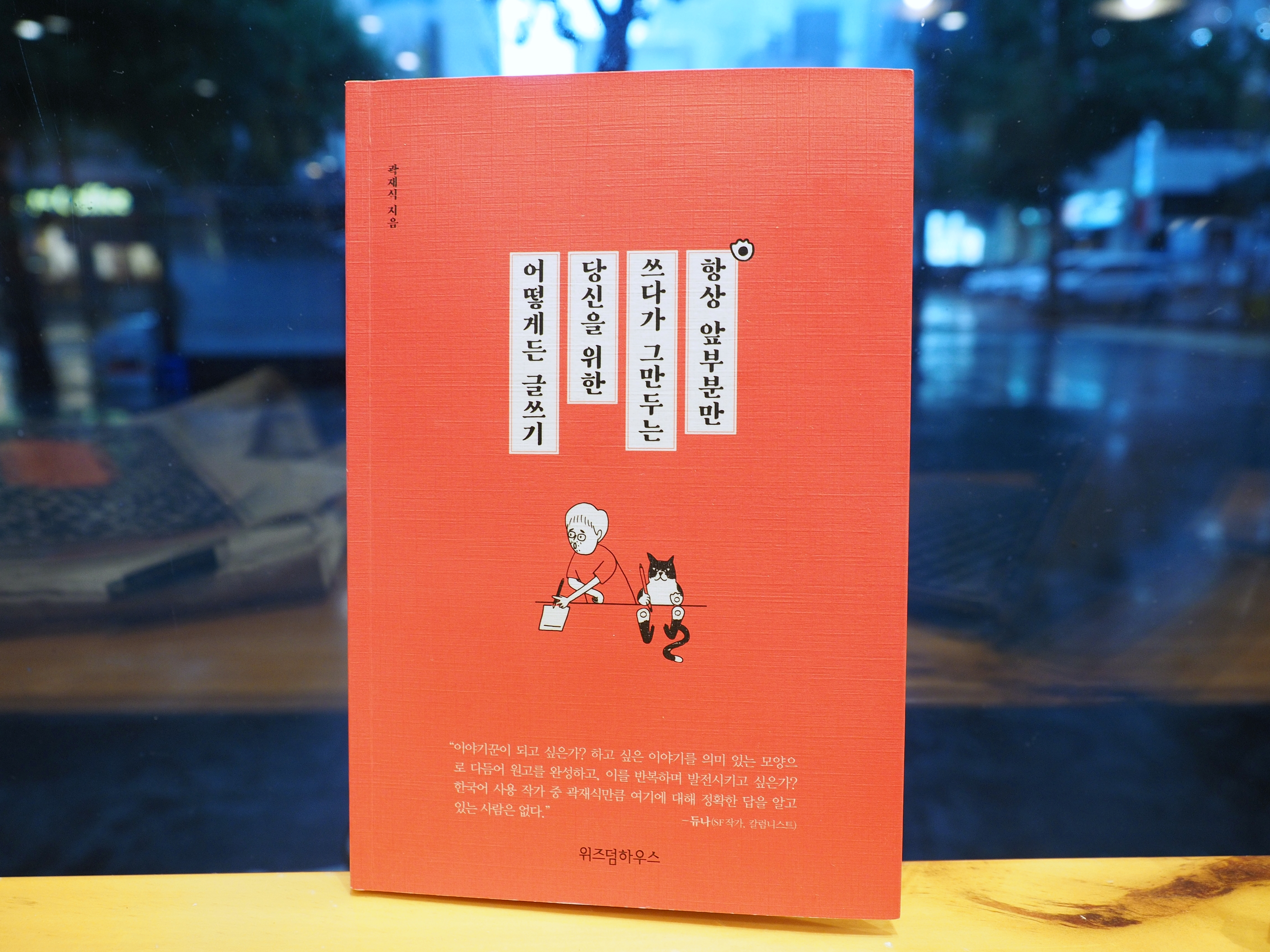

9월의 첫 번째 책으로 곽재식 작가의 <항상 앞부분만 쓰다가 그만두는 당신을 위한 어떻게든 글쓰기>를 읽었다. 주로 ‘이야기’를 쓰는 방법에 관한 내용이지만, 그쪽에만 국한되는 것은 아니다. 어떤 글이라도 일정한 흐름을 가진 것이라면, 그것은 결국 ‘이야기’가 된다. 자기소개서가 됐든, 기사가 됐든, 보고서가 됐든 간에 말이다. 그러니까 이건 결국은 거의 모든 종류의 글쓰기 자체에 관한 내용이다.

사실 쓰려고 생각만 해놨다가, 혹은 도입 부분(가령 인사말이라거나)만 써놓고는 더 나아가지를 못해서 동결시킨 글이 몇 꼭지가 된다. 내 방 컴퓨터 하드 속에서 몇 년째 잠을 자고 있는데, 아마 너무 오래 자서 등어리가 쑤시고 목에 담이 걸렸을 것이다. 이를테면 3년쯤 전에 ‘초보 기록자들을 위한 사진찍기’라는 가제로 글을 쓰기 시작한 게 있는데, 들어가는 말만 써놓고 그 뒤로 일점일획의 가감도 없이 그대로 있다. 그러니까 이 책은 내게 직접적으로 말하는 책이기도 한 셈이다.

책에서 반복해서 강조하고 있는 것은 ‘어떻게든 써라’, ‘어떻게든 완결된 한 편의 글을 써내라’다. 쓰지 않을 핑계를 만드는 것은 쉽고, 쓸 힘을 내는 것은 어렵다. 너무 완벽하게 갖춰 쓰려고 하다 보면 일종의 정지마찰력만 키우게 된다. ‘재미있는 장면부터 쓰기’나 ‘마감을 만들기’, ‘아이디어는 반드시 메모하기’와 같은 구체적인 몇 가지 방법들은 ‘어떻게든’ 쓰기 위한 팁이라고 할 수 있겠다.

마침 비가 쏟아지고 있고, 이 날씨에 딱히 카페를 나서고 싶지는 않다. 그러니까, 시간이 남는다. 책의 뒤표지를 방금 덮었으니, 뭐라도 실천하고 싶다. 그래서 태블릿(참, 이 태블릿 컴퓨터를 새로 산 이야기를 써야겠다고 생각했는데 벌써 한 달이 지나버렸다!)을 꺼내서 이 사이트를 열었는데, 뜬금없이 디자인만 좀 바꾸고 말았다. 아무래도 이래서는 안 되겠다 싶어서 새 글 쓰기 버튼을 눌렀다. 뭐라도 쓰긴 썼는데, 읽을 만한 글이 되지는 않은 것 같다. 앞으로 ‘주간 의미불명’이라든지 이런 코너라도 만들어 봐야 할까 고민 중이다.(그런 걸 누가 읽느냐는 건 논외로 하고)

곽재식 속도, 강준만 속도가 있다면 내게는 내 속도가 있겠지. 그러나 그건 내가 정하는 것이다.