출근길의 눈보라, 점심시간의 설경, 그리고 미끄러짐 @경복궁, 인왕산

솔직히 눈 오면 즐거워지는 것은 어쩔 수 없다. 그건 나이를 먹었어도 똑같다. 한동안 내가 운전해서 다니던 시절에는 걱정과 두려움이 즐거움을 억눌렀지만, 지금은 운전할 일도 없으니 억눌릴 것도 없다. 그냥 즐거워하면 되는 것이다. 야근이 조금 힘들어지기야 하지만, 근데 뭐 그것도 내 상태가 많이 안 좋지 않은 이상은 감당할 수 있다고 본다.

점심시간이 비교적 길다 보니 눈 오는 날 꽤 근사한 산책을 즐길 수 있다. 그것이 좋은 점이고, 나쁜 점은, 그것이 일요일이나 공휴일이라도 마찬가지라는 것이다. 근데 그게 또 나쁘다고만 할 수는 없는, 양날의 칼인 것이, 출근을 안 하는 날이면 틀림없이 방구석에서 뒹굴다가 일어나지도 못하고 설경이고 뭐고 즐기고 말고 할 것도 없는 식이 될 것이기 때문에, 그냥 출근하고 점심시간에 산책하는 게 나을 수도 있는 것이다.

눈 덮인 경복궁의 청설모 한 마리

일어나자마자 창밖이 훤하길래, 뭐지, 하면서 창밖을 보니 눈이 쏟아지고 있었다. 지난 12월 25일은 이른바 ‘화이트 크리스마스’였다. 어차피 출근해야 하는 김에 점심시간에 가까운 데를 좀 돌아다녀 볼까, 이런 정도의 작정으로, 늘 가방에 넣어갖고 다니는 G9Xmk2 말고 E-m1mk2를 들었다. 사실 무슨 대단한 작정까지는 아니었지만 망원렌즈 물린 카메라를 어깨에 걸고 나면 없던 작정도 생기는 법이다. 언제까지 눈이 내려줄 것이냐가 관건이었다.

눈은 ‘쌓였다’는 느낌보다는 ‘깔렸다’에 가까운 모습. 광화문을 통과할 무렵엔 눈발도 상당히 잦아들었다. 덕수궁이나 창덕궁처럼 교통카드로 입장할 수 있을 줄 알았는데 아니어서 매표소에 가서 표를 다시 끊고 입장했다. 물론 경복궁에는 사람이 적지 않았다. 성탄절, 그것도 월요일이라 주말과 이어지는 연휴라서 더욱 그랬을 테지. 박석 위에, 솔가지에, 전각의 기와 위에, 얼어붙은 연못 수면 위에 하얗게 깔린 눈을 향해 저마다의 렌즈를 겨눴다.

그중에서도 향원정이 특히 인기가 많았다. 카메라 든 사람들이 연못을 빙 둘러싸고 예술혼을 불태우고 있었는데, 하기야, 눈이 안 내려도 아름다운 곳으로 손꼽히는 자린데 하물며. 출입금지선을 넘어서까지 사진을 찍으려는 이도 한두 명 보였다. 물론 직원의 제재가 뒤따랐지만. 그럼에도 몇 명은 감시의 눈을 피해서 들어갔던 것인지, 아래쪽에 사람 발자국이 몇 개 찍혀 있었다. 그렇게 선을 넘을 정도로 욕심을 부려 찍은 사진이 ‘좋은 사진’일 수 있을까? 모르겠다.

향원정을 한 바퀴 돌고 자경전 방향으로 돌아서 나오는데, 눈 깔린 잔디밭에서 청설모 한 마리가 꼼지락대고 있는 것이 눈에 띄었다. 청설모는 곧 밤톨인지 도토리인지, 뭔가 견과 같은 것을 입에 물고서 나무 위로 달려 올라갔다. 그다지 높지 않은, 아래에서 바라보면 얼마든지 바라볼 수 있는 자리에 걸터앉아 방금 주운 식량을 야무지게 먹는 모습을 한동안 넋 놓고 쳐다봤다. 내가 그러고 있으니 지나가던 사람들도 뭐야 뭐야, 어느새 근처에 서서 와 저것 봐, 귀여워, 신기하다, 하며 청설모의 일거수일투족을 감상하기 시작했다. 역시 인간은 귀여운 것을 좋아하는 것이 틀림없어.

청설모는 한동안 그렇게 인간들을 내려다보며 밥을 먹다가 다시 내려와 잔디밭을 달려 반대쪽으로 사라졌다. 나도 그대로 카메라를 거두고 광화문으로 빠져나와 사무실로 향했다. 그 길로 퇴근하고 싶은 마음을 억누르는 것이 힘들었을 뿐이다.

넘어진 김에 하늘 본다고

이날 돌아가면서 눈 덮인 서울을 당분간은 보기 어렵겠지, 그런 생각을 했는데, 불과 며칠 뒤에 또 눈이 내렸다. 한 해의 마지막을 펑펑 쏟아지는 눈과 함께 보내는가 하면, 새해의 첫 주말, 오랜 친구들과 정말 모처럼 만난 날에도 눈이 쏟아져 감탄과 우려를 동시에 띄우기도 했다. ‘그저 그런 흐린 날’처럼 보이다가도 갑자기 눈보라가 몰아치는 날도 있었다. 1월 9일이 그런 날이었다. 그냥 눈발이 조금 흩날리고 마는 날이구나 싶었다. 점심을 구내식당에서 대충 먹고, 늘 가지고 다니는 카메라를 외투 주머니에 찔러 넣고서 일단 사무실을 나섰다.

한양도성을 따라 인왕산을 오르는 길은 의외로 거리도 멀지 않고 그다지 험하지도 않아서, 범바위 정도까지라면 점심시간에도 산책하는 느낌으로 다녀올 만하다. 어차피 서울 도심 안에서 그보다 높은 곳은 없다. 튀어나온 바위 지형이라서 시야를 가리는 것도 없다. 2인분 같은 1인분의 느낌으로, 마치 정상을 밟은 것과도 같은 기분을 만끽할 수 있다.

사직근린공원 지나 ‘산길’의 느낌이 나는 구간에 접어들 때부터 눈발이 거세지기 시작한다. 가시거리도 점점 짧아진다. 옛날에 봤던 어떤 책에서는 ‘서울’이라는 단어의 어원에 대해 ‘눈 쌓인 울타리’, 그러니까 ‘설울’에서 비롯됐다, 뭐 이렇게 설명하는 민간어원을 소개하고 있었다. 이성계가 도읍을 정하려고 봤더니 지금의 도성 위치 바깥에는 눈이 내리고 안쪽은 안 내렸다, 이게 무슨 계시 같은 게 아니냐, 해서 그 경계를 따라 성을 쌓고 천도했다는 얘기다. 물론 이건 나중에 만들어진 이야기고, 예로부터 수도, 큰 도시를 의미했던 ‘서라벌’, ‘서벌’ 등에서 유래했다는 것이 정설로 알려져 있다.

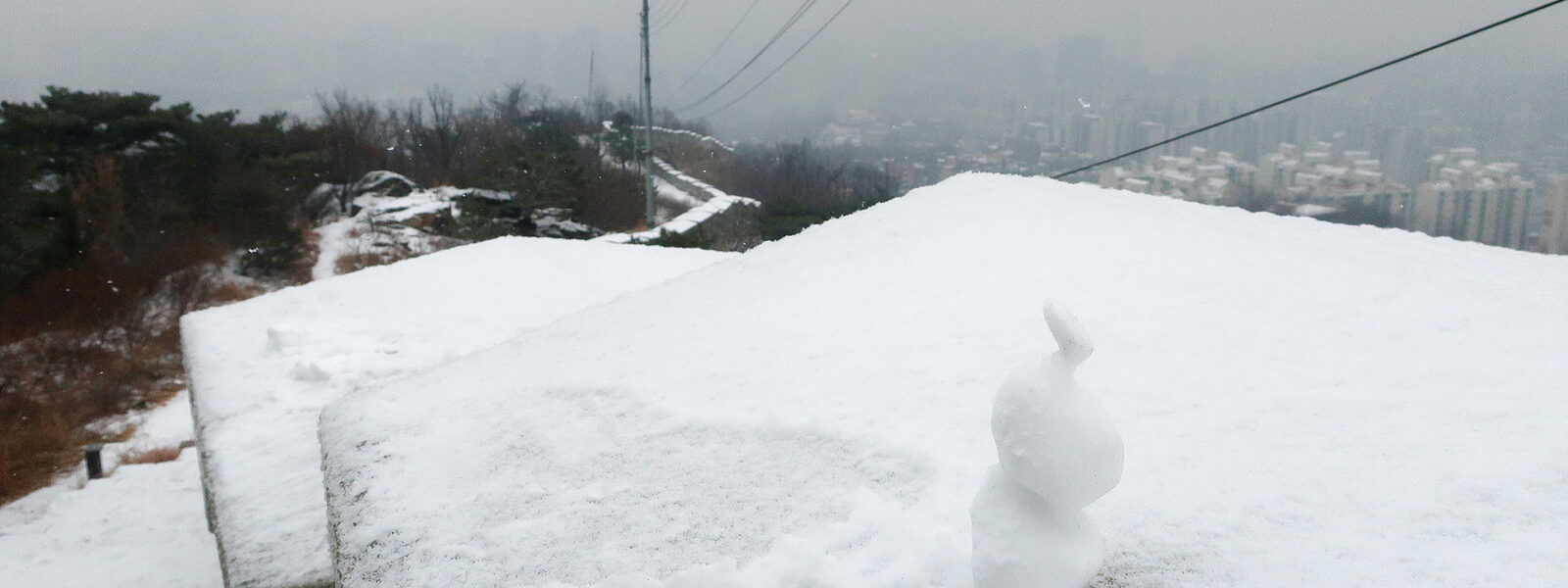

아무튼 그런 ‘눈 쌓인 울타리’가 인왕산 등뼈 가장 높은 능선을 따라 이어진다. 좌우 침엽수 숲은 눈에 그렇게 쉽게 잠기지 않고 약간의 푸릇함을 남겨두고 있다. 발을 디딜 때마다 약간의 미끄러움이 감지된다. 성벽에 가까이 붙어서 가다 보면 종종 경사가 급한 길이 나온다. 오른쪽으로 살짝 떨어져서 한 발 한 발 힘을 줘 내딛는 게 낫다. 길과 성벽은 멀어졌다 가까워졌다를 반복하며 조금씩 북쪽으로, 그리고 위로 나아간다. 조그마한 눈사람이 성벽 위에 앉아 있었다. 언제부터 여기 있었던 걸까? 이런 것이 한두 개가 아니다. 군데군데, 아주 전망이 좋은 곳마다 이 친구들이 자리해 있다.

범바위로 올라서는 계단이 살짝 불안하다. 손에 쥔 카메라를 주머니에 다시 넣고 난간을 꼭 붙잡았다. 시야가 그다지 깨끗하지는 않다. 눈이 점점 더 세차게 쏟아지는 통에, 내려다보여야 할 서울 도심은 뿌연 안개 비슷한 것에 가려 있다. 불과 삼사십 분 거리의 저 건물 숲이 어쩐지 다른 세계의 것으로 보인다. 휴일도 아니고 퇴근한 것도 아니고 그냥 점심시간에 산책 조로 나온 것인데 그런 것은 별 상관이 없는 것 같다.

더 나아가기엔 시간이 조금 부담스럽고 해서 내려가기로 한다. 원래 올라가는 길보다 내려가는 길이 더 위험하다. 아주 어릴 적 지리산 오를 때 부모님이 해주신 얘기다. 경험적으로도 그렇다. 올라갈 땐 멀쩡한 무릎이 내려가는 길에서는 꼭 뭔가 자기 어필을 한다. 이런 눈 내린 날에는 더 문제인데, 눈이 위에 깔려있다 보니 얼어있는 바닥과 그렇지 않은 바닥을 구별할 수가 없기 때문이다.

아니나 다를까, 어느 평탄한 구간에서 언 바닥을 밟고 뒤로 아주 시원하게 넘어졌다. 방금까지 눈이 쌓인 곳 위로 큰 대 자로 뻗어졌다. 잘못 넘어졌으면 큰일이 났겠지만 다행히도 다치지는 않았다. 아픈 데도 없다. 카메라도 멀쩡하다. 지나가는 사람 한 명 없어 쪽팔릴 것도 없는 그곳에서, 아주 잠깐이었지만, 뭔가 굉장히 편안하다는 기분이 들었다. 그냥 누워서 그런 것 아닌가? 그런지도 모른다. 그냥, 넘어진 김에 하늘 한 번 보면 또 어떤가.

벌어진 입안으로 눈송이 몇 개가 날아든다. 어떤 맛이 느껴지지는 않는다. 그래도 두 번 넘어지고 싶지는 않다. 커피 한 잔 사갖고 들어가야지.

@선