돌을 밟고 돌아가자: 제주도 걷기 (1)

예매할 때만 해도 쿠팡발 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 재확산이 일어나기 전이었다. 별생각 없이 표를 사놓고선 뉴스를 보며 ‘어 이거 설마 취소되는 거 아닌가?’ 하는 불안과 싸워야 했지만, 다행히도 비행기가 결항할 정도의 심각한 사태로 번지지는 않은 모양이었다. 하여간, 이제는 마스크를 쓰지 않으면 비행기를 탈 수 없다. 모든 탑승객에 대해 열화상카메라로 발열검사를 하는데, 거리 두기는 사람이 많아서인지 잘 지켜지지는 않았다.

제주공항 게이트로 나오니 마스크를 쓴 돌하르방 둘이 나를 맞았다. 하나는 “I♡JEJU”, 다른 하나는 “마스크 착용”이라는 문구를 달고 있었다. 날은 흐렸고, 바람이 조금 불었다. 물론 제주도 기준에서는 바람이라고 할 수도 없는 미풍에 불과했을 것이다. 비행기는 만석이었는데, 서귀포 가는 공항리무진 버스에는 나를 포함해 세 명, 중간에서 탄 사람을 포함해도 딱 네 명 있었다. 그 많던 사람들은 다 어디로 갔을까? 렌터카를 이용했을까? 그러고 보니, 공항 청사에서 화장실에 가는데 누가 마치 암표상처럼 소곤대는 목소리로 “혹시 렌트 안 하세요?”라고 물은 게 기억이 난다. 그의 바로 뒤로 렌터카 호객행위를 금지한다는 내용의 현수막이 걸려 있었다.

어디 먼 곳을 가도, 비슷한 문화권에서는 사람 사는 데가 비슷할 수밖에 없다. 그런데 제주도는 그냥 눈에 보이는 모든 것이 낯설었다. 어느 풍경에나 현무암질 돌담이 등장했고, 돌담 사이사이엔 풀과 꽃이 있었다. 누가 부러 심어놓은 것인지 아니면 그냥 막 이런 게 아무 데서나 자라는 것인지, 다육식물 종류가 돌 틈새로 고개를 내밀고 있는 것이 특히 생경했다.

고기국수로 뜨뜻하게 배를 채우고, 바닷가를 걷기 시작했다. 서귀포 앞바다에는 가끔 돌고래가 나타난다고 들었다. 혹시 바다를 바라보고 있으면 잠깐이라도 구경할 수 있지 않을까, 하는 기대를 약간 품긴 했지만, 그 가능성이 높다고는 생각하지 않았다. 물론 그 생각이 맞았다. 일박이일 동안 돌고래 지느러미 끝도 본 적이 없다.

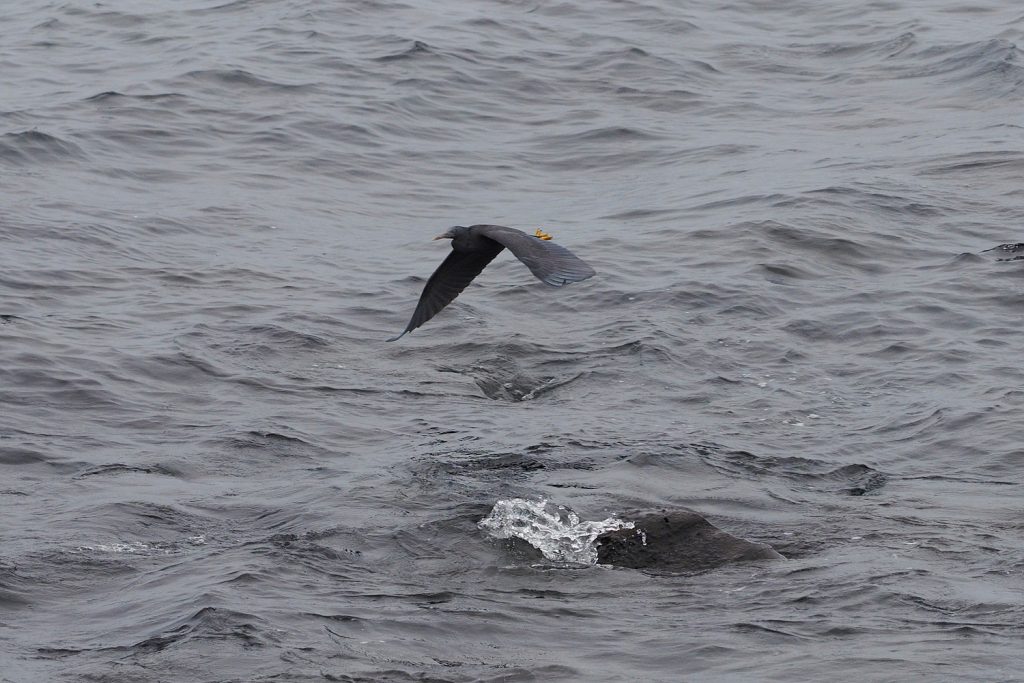

대신 새가 많았다. 마치 새천년건강체조(국민건강체조) 배경음악 시작할 때 나오는, 딱 그것과 똑같은 울음소리도 들었다. 휘파람새 종류의 것으로 추정된다. 특히 제비가 정말 흔했다. 올레길 7코스의 한 구간에서는 거의 하늘 반 제비 반 정도의 밀도로 제비들이 날고 있었는데, 그게 막 자유롭게 날아다니는 것도 아니고 특정 공간을 빙빙 맴도는 것처럼 보였다. 뭐였을까? 짧은 식견으로 알아볼 수 있는 새는 서울에서도 흔히 봤던 참새나 직박구리, 까치 정도였고, 다른 건 이름도 뭣도 모른 채 그냥 쳐다보고만 있었다.

해안을 끼고 동쪽으로 돌았다. 해안에는 둥그렇게 닳은 바위들이 깔려 있었다. 육지에선 볼 수 없었던, 구멍이 숭숭 뚫린 바위가 대부분이었다. 구멍을 중심으로 침식을 받았는지, 마치 한 숟가락 떠먹은 푸딩처럼 움푹 팬 모양도 흔했다. 이 바위들을 밟고 넘어가야 태평양 바닷물을 만날 수 있다. 모래나 갯벌을 밟고 나아가는 것과는 느낌이 확실히 다르다. 바다와 땅의 경계가 확실치가 않다는 점에서 그렇다. 바위 사이 틈새로 물이 밀려 들어오는가 하면, 바다에 닿았다고 생각했는데 고개를 들어보니 더 큰 바위가 앞을 가로막고 있는 것도 그랬다. 태평양 가장자리에 놓인 작은 징검다리라고 생각하면 되는 걸까? 징검다리를 건너면 어디로 갈 수 있을까? (어디긴 어디야 물속이지)

바다에 접근할 수 있는 곳도 한정적인 것이, 많은 구간이 절벽으로 이뤄져 있었다. 절벽 위에서 비스듬히 내려다보는 바닷물은 투명하게 비치는 에메랄드 빛깔. 보슬비가 내리기 시작했고, 비 내리는 날 특유의 나무 냄새, 흙냄새, 풀 냄새가 콧속을 파고들었다. 이때부턴 그냥 생각이 없어진 것 같다. 생각 없이 걸어서였을까? 나중에 휴대폰 앱으로 확인해 보니 이날 걸은 걸음 수가 2만 보를 훌쩍 넘었는데, 몸에 느껴지는 피로는 그 수준엔 한참 못 미쳤다.

절벽이 W자 형으로 둘러쳐진 가운데, 바위기둥 하나가 서 있었다. 제주올레 7코스의 주요 거점 중 하나인 외돌개다. 혼자 솟아있다고 해서 ‘외돌개’란다. 기둥 꼭대기, 비교적 평탄한 지형에는 소나무가 몇 그루 솟았다. 어디선가 우연히 날아든 솔방울 몇 개가 일군 결과일 것이다. 나중엔 그 뿌리가 자라며 저 딛고 선 바위를 부술 지도 모르지만, 그때가 되면 나무는 또 살아갈 방법을 찾겠지. 어쨌든 인류는 좀 겸손해질 필요가 있다. 누가 일부러 만들래도 만들기 어려운 풍경 아닌가.

아무래도 일정을 너무 촉박하게 잡았다. 연차라든지 하여간 휴가를 붙여서 왔어야 했나. 주5일 노동제가 문제인 것일까. 주말 이틀은 너무 짧소. 4일쯤 합시다. 함께 걸은 이 사람과 나란히 벤치나 정자에 가만히 앉아 이 풍경의 한 부분이 되고도 싶었고, 여기서 동쪽으로 더 걷고도 싶었지만, 외돌개를 약간 지나친 지점 즈음에서 발길을 접을 수밖에 없었다. 날이 저물어가고 있었고, 할 일이 많았다. [계속]

@Boktheseon